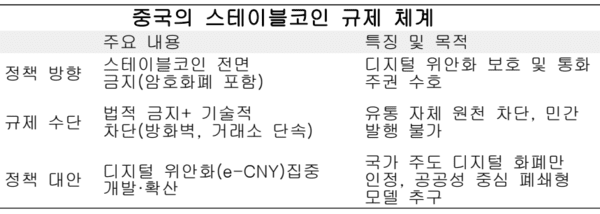

스테이블코인을 통화 주권에 대한 위협으로 간주

디지털 위안화에 집중하며 민간 화폐는 구조적으로 배제

암호화폐 및 스테이블코인 거래 전면 금지, 기술적 차단 병행

글로벌 스테이블코인 패권 경쟁에서 ‘폐쇄형 모델’ 고수

[아시아에이=최지연 기자] 중국은 스테이블코인을 금융 혁신의 도구가 아닌, 통화 주권을 위협하는 구조적 위험 요소로 인식하고 있다. 이는 미국이나 EU, 일본처럼 스테이블코인을 공공 규제 틀 안에 편입해 제도화하려는 접근과는 정반대다. 중국 인민은행(PBoC)을 비롯한 주요 정책당국은 민간이 발행하는 디지털 화폐가 국가가 통제하는 공식 화폐 시스템을 약화시킬 수 있다고 판단하고 있으며, 이로 인해 중국은 스테이블코인을 제도화하지 않고 정치·법제·기술적으로 전면 차단하는 전략을 택했다.

이러한 접근의 배경에는 중국의 금융 통제 체제와 통화 정책에 대한 강력한 중앙집중적 관리 기조가 존재한다. 2021년 중국 정부는 비트코인·이더리움 등 암호화폐의 채굴, 거래, 송금을 전면 금지했고, 이에 포함된 스테이블코인 또한 예외 없이 대상이 되었다. 테더(USDT)와 같은 글로벌 스테이블코인은 거래소 상장 자체가 불가능하며, 우회적인 탈중앙화 거래도 중국의 ‘만리방화벽(Great Firewall)’ 시스템을 통해 적극적으로 차단되고 있다. 일부 사용자들이 VPN을 이용해 해외 플랫폼에 접근하려는 시도조차 정보보안법 위반으로 처벌받을 수 있다.

중국은 스테이블코인 자체에 대한 구체적 입법을 하지 않았지만, 암호화폐 일괄금지 조치에 포괄적으로 포함시키며 실질적인 금지 효과를 유지하고 있다. 이에 따라 중국 내 모든 금융기관, 핀테크 기업, IT 플랫폼은 스테이블코인 관련 서비스를 제공할 수 없고, 자체 발행 또한 불가능하다. 2023년 이후 중국 내 대형 간편결제 기업인 알리페이와 위챗페이는 디지털 위안화(e-CNY)와의 호환성은 강화하고 있지만, 독자적 스테이블코인 프로젝트는 단 한 건도 공식화된 바 없다.

이 같은 규제 기조는 중국 정부가 추진 중인 디지털 위안화의 도입과 확산을 뒷받침하는 전략으로 연결된다. 디지털 위안화는 중앙은행이 직접 발행하며, 이미 26개 지방정부에서 공공 교통, 공공요금 납부, 병원·쇼핑 결제 등 다양한 분야에서 시범사업이 진행 중이다. 2024년 상반기 기준, 약 2억 개 이상의 디지털 위안화 지갑이 발급되었고, 거래액은 수천 억 위안을 넘어섰다. 이와 동시에 중앙은행은 “디지털 위안화는 유일한 합법적 디지털 화폐이며, 민간 화폐는 용납되지 않는다”는 점을 지속적으로 강조하고 있다.

중국 정부는 스테이블코인을 '제2의 화폐'로 용인할 경우, 금융 안정성과 자본 통제 능력이 약화된다는 점을 우려하고 있다. 이는 단지 기술적·경제적 측면이 아니라 정치적·이념적 통제와 직결되는 문제이기도 하다. 스테이블코인이 탈중앙적 구조를 갖고 있고, 달러나 엔화 등 해외 통화에 연동된 경우가 많기 때문에, 중국 당국은 이를 국가 안보적 관점에서 통제해야 할 대상으로 보고 있다.

한편, 중국은 글로벌 차원에서 디지털 위안화를 통해 ‘탈달러화’를 추진하는 전략도 병행하고 있다. 중국은 BRICS 국가 간 결제 시스템에 디지털 위안화를 도입하려 하고 있으며, 이는 미국이 주도하는 달러 기반 글로벌 스테이블코인 질서와는 정면으로 충돌하는 노선이다. 이를 통해 중국은 공공형 디지털 화폐의 우위를 확보하고자 하며, 민간이 주도하는 암호화폐 생태계에 참여하지 않음으로써 자국 모델의 독자성을 강조하고 있다.

요컨대, 중국의 전략은 스테이블코인을 공존이나 규제의 대상이 아닌, 완전히 배제할 대상으로 간주하고, 그 에너지를 디지털 위안화라는 공공형 모델에 집중하고 있다. 이는 글로벌 디지털 통화 경쟁에서 '공공 대 민간', '폐쇄 대 개방', '중앙집중 대 탈중앙'이라는 근본적 대립축을 가장 극명하게 보여주는 사례이기도 하다.