3건 이상 대출 보유자 505만 명, 사상 최대치 경신

1 금융권 문 닫히자 캐피탈·대부업으로 몰리는 차주

15% 고금리와 카드론·현금서비스가 만든 악순환

채무조정 절차는 까다롭고 지원 범위는 협소

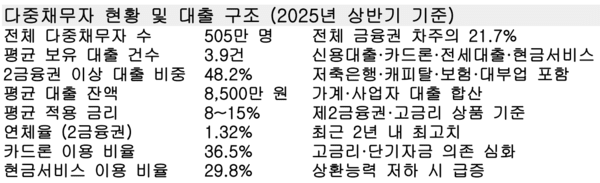

[아시아에이=송기철 기자] 2025년 상반기, 국내 다중채무자 수가 사상 처음으로 500만 명을 넘어섰다. 금융감독원에 따르면, 3건 이상 대출을 보유한 다중채무자는 약 505만 명으로 전체 차주의 21.7%를 차지한다. 불과 2년 전인 2023년 2분기 450만 명(22.6%) 수준이었던 것을 감안하면, 단기간에 급증한 셈이다. 금융권 관계자는 “다중채무자 증가 속도가 가파르고, 저소득·저신용층의 대출 의존도가 높아진 것이 가장 큰 특징”이라고 설명했다.

다중채무자 상당수는 신용대출, 카드론, 현금서비스 등 단기·고금리 상품에 의존하고 있다. 특히 소득과 신용등급이 낮은 차주일수록 제1금융권 접근이 어려워, 저축은행·캐피탈·대부업 등 2금융권으로 내몰리는 경향이 뚜렷하다. 공식 통계로 ‘2금융권 이용 비율’을 특정하기는 어렵지만, 금융권 일각에서는 “다중채무자의 절반 이상이 2금융권과 거래 중인 것으로 추정되며, 일부는 이미 연체 위험군에 속한다”고 우려를 표했다.

문제는 이 구조가 ‘고금리–저신용–다중채무’라는 악순환을 고착화시키고 있다는 점이다. 2금융권 대출 금리는 평균 8~15% 수준이며, 신용등급이 낮을수록 금리는 20%에 육박한다. 여기에 카드론·현금서비스 등 단기 자금의 평균 금리는 이미 12%를 넘어서면서, 이자 부담이 눈덩이처럼 불어나고 있다. 일부 차주는 기존 대출의 이자를 갚기 위해 더 높은 금리의 대출을 받는 ‘돌려막기’ 상황에 내몰리며, 장기적인 재정 파탄 가능성이 커지고 있다.

서울 구로구에 거주하는 장모(36) 씨는 직장을 잃은 뒤 생활비와 전세보증금 일부를 마련하기 위해 은행·카드사·저축은행에서 총 4건의 대출을 받았다. “처음엔 은행에서 빌렸는데, 신용점수가 떨어지니 카드론, 그다음은 저축은행밖에 안 됐어요. 이제는 매달 이자를 내기 위해서라도 돈을 더 빌려야 하는 상황”이라고 털어놨다. 그는 “언제까지 버틸 수 있을지 모르겠다”며 “폐업한 자영업자나 실직자 중에는 저 같은 사람이 많을 것”이라고 말했다.

전문가들은 다중채무자의 급증을 단순한 개인 재정 관리 실패가 아닌 구조적 금융문제로 보고 있다. 코로나19 이후 소득이 불안정해진 계층이 저금리 정책과 대출 완화 속에서 빚을 쉽게 늘렸고, 금리 인상 국면이 오자 상환 부담이 급격히 커졌다는 분석이다. 특히 주택담보대출, 전세자금대출, 신용대출을 동시에 보유한 ‘이중·삼중 채무자’ 비중이 늘면서 금융시스템 전반의 리스크로 확대되고 있다. 일부 경제학자들은 “다중채무자 증가세가 가계부채 전체의 질적 악화를 초래해, 금융시장 안정성에 직격탄이 될 수 있다”고 경고한다.

정부와 금융당국은 고위험 차주 관리 강화, 2금융권 대출 금리 인하 유도, 채무조정 프로그램 확대 등을 대책으로 내놓고 있다. 하지만 현장에서는 “채무조정 절차가 까다롭고, 지원 범위가 좁아 실질적인 효과가 제한적”이라는 지적이 많다. 실제로 일부 채무자는 채무조정 심사에만 수개월이 걸리고, 그 사이 연체가 발생해 신용회복 기회조차 잃는 경우가 있다. 이 때문에 청년·저소득층·영세 자영업자 등 금융 취약계층을 대상으로 한 단계적 부채 감면이나 이자 경감 제도를 제도화해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

금융연구원 관계자는 “다중채무 문제는 단기 유동성 지원으로는 해결되지 않는다”며 “제1금융권 접근성을 높이고, 상환 능력 중심의 대출 구조로 전환하며, 장기적으로는 소득 기반 채무상환 시스템을 도입해야 한다”고 강조했다. 그는 “빚에 의존하지 않고도 생계와 사업을 유지할 수 있는 구조를 만드는 것이 금융 안정성의 핵심”이라고 덧붙였다.

500만 명이 넘는 다중채무자라는 숫자는 단순한 통계가 아니라, 한국 사회의 불평등과 금융 구조 취약성을 드러내는 경고음이다. 지금이 바로 악순환의 고리를 끊을 마지막 기회일 수 있다.